如果可以,我想带你看看1992年的香港

【文章首发于”老张爱美“公众号:都是自家姐妹儿,一起变美呗】

老张出生于1992年,中国农历壬申年,属相为猴:

那一年邓小平视察上海和武汉等地后发表了著名的“南方谈话”;

那一年尚为少年的高晓松老狼和叶蓓等人以《同桌的你》等歌曲吹起了校园风;

那一年,早已淡出大荧幕却凭借美貌与演技惊艳了一代代观众的王祖贤,分别在苏州与上海拍摄完成其电影生涯的最后两部重要作品《游园惊梦》与《美丽上海》。

晚上不睡觉,又出来假扮wang'zu'https://www.zhihu.com/video/1210977537129963520

晚上不睡觉,又出来假扮wang'zu'https://www.zhihu.com/video/1210977537129963520现在已经过了近三十年,我们却经常在电影里,在陈年的画报中,遥看香江,遥看那个年代的美人。

90年代,是香港人口增长经济腾飞的年代,也是”港片“的黄金时代,一批至今仍闪耀的女星进入大众视野,是她们在银幕上教会我们如何“以貌取人”,她们犹如浮世的清风,美得历久弥新、天然去雕饰、发诸心而形于外。

乏味于千篇一律的“大眼红唇精致到头发丝儿”的时尚圈,也开始重拾“美得大气美得不同”的港风妆,审美,果真是一个轮回!

今天,老张就开篇讲讲90年代的香港,讲讲那个年代的靓女,讲讲我理解的”港风“。

什么是港风?

千人千面的回答,没有孰对孰错,更没有必要拉高踩低,毕竟“探讨美”本身应该是个美好且温柔的事情吖~

但是老张觉得,要理解和探究”港风“,势必要先说说八九十年代的香港:老张对香港的喜爱,很大一部分来源于小时候看的港片的影响。

八九十年代的香港,是太多人心目中的黄金时代!

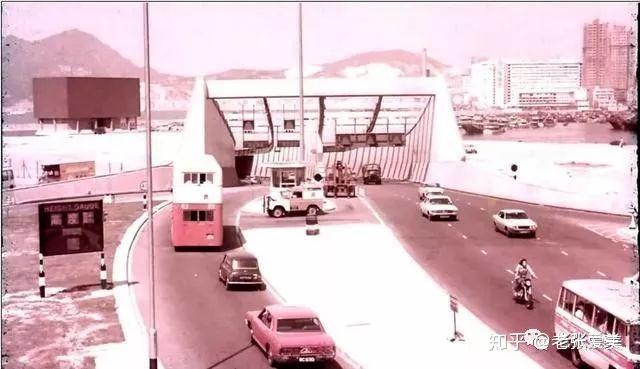

二战后的香港,发展得很快。

? 首先是人口规模:

日本战败投降后,当时香港的人口规模只有60万人。国共内战爆发后,大量内地人涌入香港,人口规模激增,到了新中国成立后的1950年,全港人数已达220万人。

之后人口增长的速度并未放缓,基本保持在每十年100万新增人口:1970年代有400万人,1980年代有500万人,而到了1990年已达到空前的600万人。

? 当然,最重要的还是经济的腾飞。

跟老张同年代的各位应该都记得,小时候的语文课本上写着:香港为“亚洲四小龙”之首。

1984年12月,中英双方签订《中英联合声明》,香港未来局势明朗化,自1986年开始,经济开始进入高速发展阶段。

到1996年,香港经济增长率达4.7%,银行盈利达20%,外汇储备达600亿美元(数据来源:香港经济,瞭望,1997(21))。

人口规模的扩大,经济空前的繁荣,加上社会稳定以及基建的完善,文化与文艺乘势发展。最耀眼的当属:香港电影。

? 上世纪八九十年代,是香港电影的黄金年代。

邵氏电影多年积累的人才在这个时代大放异彩,吴宇森、徐克、王家卫……类型各异、才华横溢的电影人纷纷横空出世。

那时,香港电影的影响力远远超出了香港本土,向北延伸到大陆和台湾地区,向南延伸到整个东南亚。

数据显示:上世纪90年代初,香港电影每年的产量为200多部,好的年份甚至突破300部。

电影从业者都忙得不可开交,每天都有开不完的工。

像周润发、成龙、张曼玉等大腕明星更是片约不断,时常要在拍一个戏的间歇拍另外一个。

当时,周润发创下了一年拍片11部的纪录,但很快就被张曼玉打破。张曼玉因为一年拍12部电影,在业内有了“张一打”的外号。

黄金年代的香港电影,不仅产量多,质量也相当上乘。

张彻的徒弟吴宇森拍出了后来让他蜚声国际的《英雄本色》系列;林岭东拍出的现实题材的代表作《监狱风云》两部;

而徐克与李连杰合作的《黄飞鸿》系列也风靡一时;

刚从编剧转型导演的王家卫也找到了合作拍档杜可风,凭借《阿飞正传》、《东邪西毒》逐步奠定自己艺术片大师的地位……

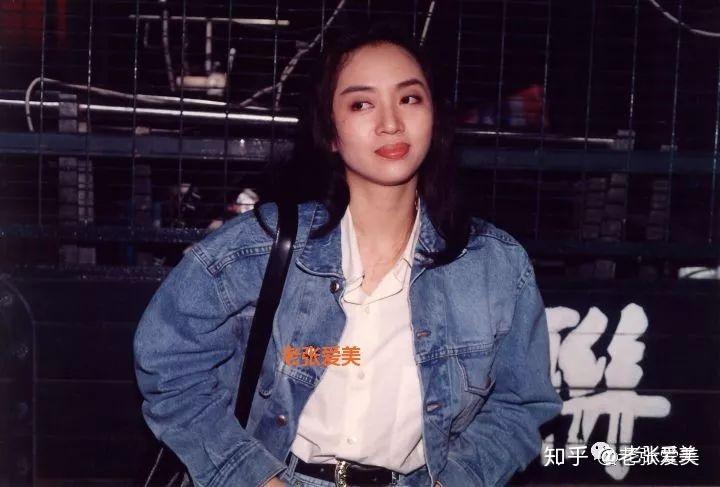

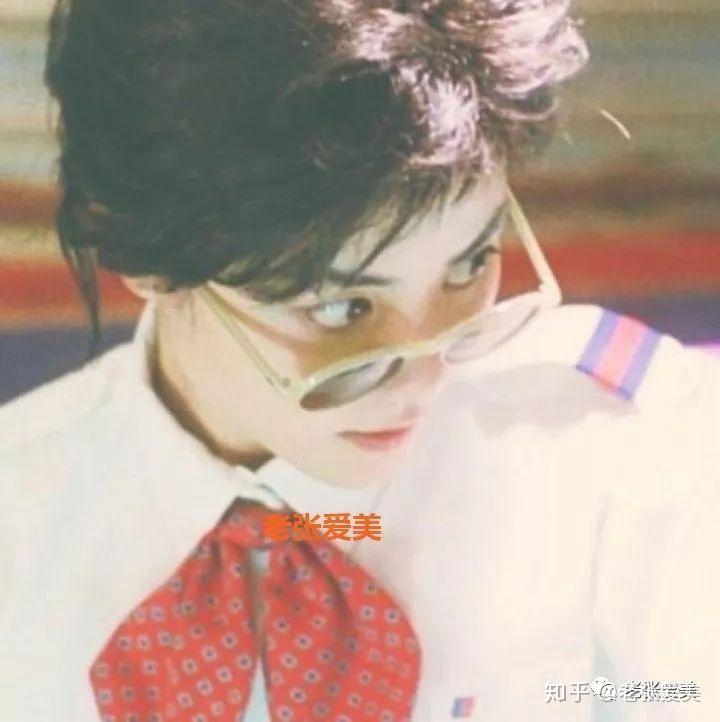

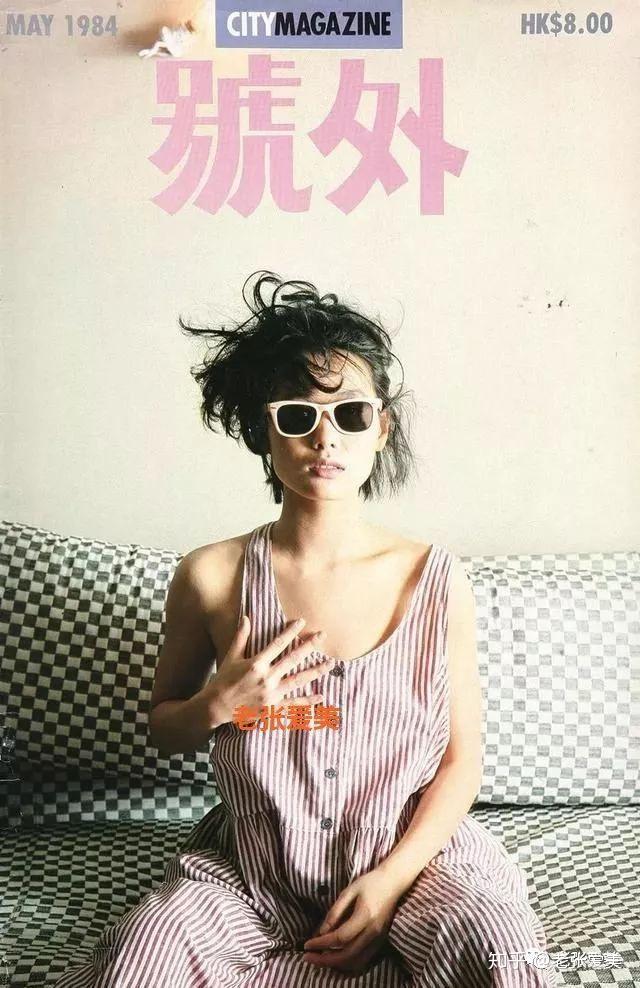

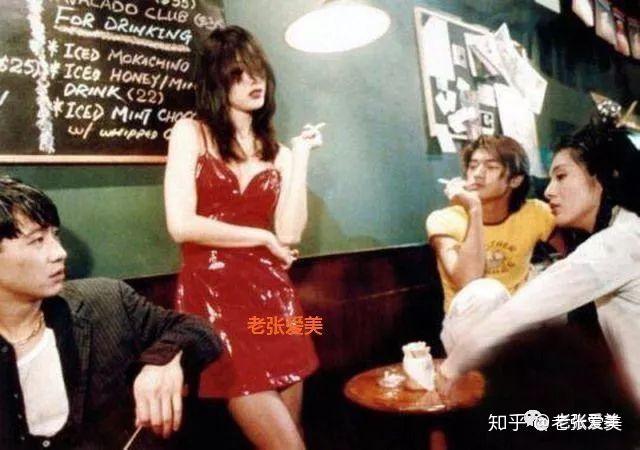

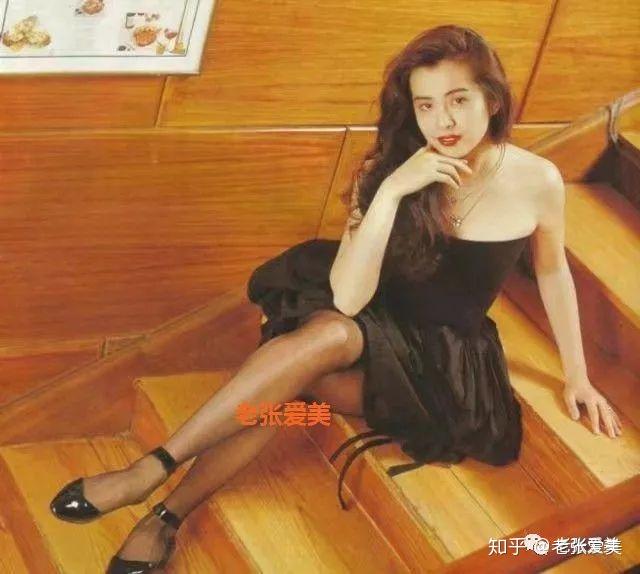

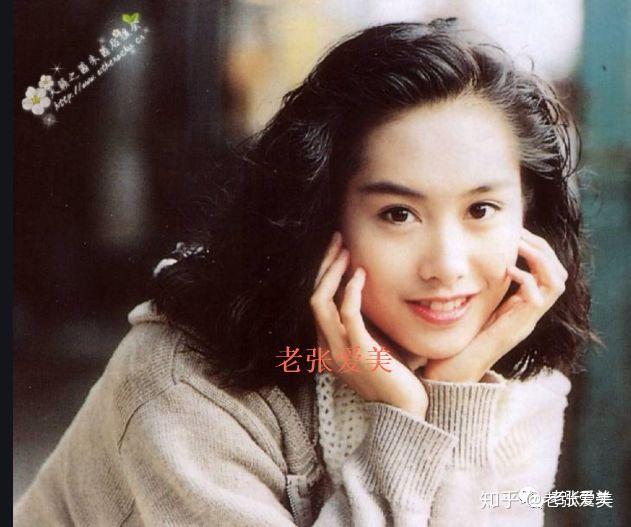

而熠熠发光的女明星,为香港电影的辉煌添上了自己浓墨重彩的一笔。

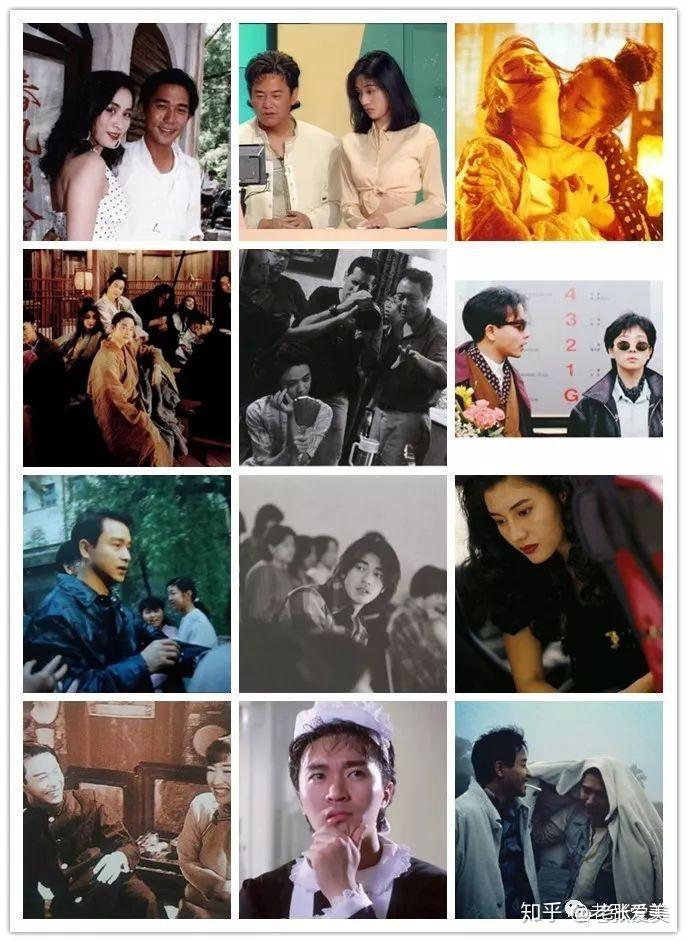

原谅我,有太多想分享出来的图,那一代的她们,真的是“惊扰了岁月”。不忍心压缩或者拼接,我就一张张放咯。

一共16张,流量预警:

见惯了如今某些千篇一律的浮夸妆容,我们愈发怀念那个年代。今天就借此文,让我们回望那个姹紫嫣红、各领风骚的年代,细数那批令人过目难忘,也令人念念不忘的女星和她们独树一帜的“港风妆”。

三十年过去了,我们仍在大规模怀念“港风”,除了因为那些香江美人是真的美,更重要的一点应该是:她们每一个,都美得独特,美得自我。

no defense,那时候的观众很少会面临“傻傻分不清楚女明星”的情况:

(李沁和孙怡)

(李纯和王鸥)

在那个年代,镜头对于女明星的要求既“宽松”又“苛刻”。

比如:不一定要有白净的皮肤,像朱茵,皮肤是带一点小麦色:

比如:不一定要有标准的三厅五眼,按照现在的标准,明显李嘉欣中庭过长:

比如:不一定要有标准的鹅蛋脸,梁小冰的很多截图都可以看出下颚骨偏宽:

比如:一些比较明显的面部缺陷都可以被包容,梅艳芳的凸嘴甚至成了个人的标志之一:

还有李丽珍,其实面中是比较平的,按照现在的审美来说,脸也不算小:

既允许大脸又允许方脸,那镜头又“苛刻”在哪里呢?

要求镜头前的美人有情绪上的感染力,妆容具备强有力的表达感,不会被同化。

这一点,试问,现在的女明星有几个可以做到?

哪怕当港风女星演绎起时下流行的“少女风”,孰强孰弱,一看便知:

? 港风女星的少女感:

? 当代女星的少女感(无贬低之意,各有特色,仅作对比参考使用):

香港潮流教母黎坚惠曾说:青春不在于皮光柔滑,而在于随心所欲,去寻找属于自己的真善美。

说到”港风“妆容,”滤镜“是一个离不开的因素。

但是放到时代的大背景中,殖民地文化所带来的西方思想的影响,经济腾飞时人们对自我的探索和表达,法制和教育发展所带来的自由宽松的社会氛围,其实可能才是”港风“美人加持真正的滤镜,时代的滤镜。

除了上文所说的30年前各路香江美人展露自我的美艳,还有哪些因素让我们对“港风”年年不忘呢?

? 珍贵的童年回忆:

就我们这一代人,谁没看过港片?相比于那时刚出于经济发展阶段的大陆,香港已经成为了“亚洲四小龙”之首。

我们对社会开化的向往,对花花衬衫的向往,对美丽都市的向往,大部分都来自于那时电影里的香港。

而那时的演员,港真,虽然也有花瓶,但是一个个迥然不同的美,一个个又“演什么像演什么”。

来来来,香港电影的半壁江山都在这儿了:

我们对她们的怀念,或许也是因为对当下小花“演什么都是一个样”,甚至还抠图、数字台词的,失望导致的。

? 塑造的人物形象:

不可否认,现在的国内市场也有一些优秀的影视作品,但当漫天的“大女主”光环加持的时候,我们是不是要反思:现在女主一路靠男人升级打怪走上人生巅峰(比如:各地女子图鉴)的套路,跟以前男主不爱白富美就爱傻白甜的套路(比如:天国的嫁衣),到底偏离了多少社会现实,又给多少女孩子灌输了有毒的鸡汤。

而当年的港片,虽然也有剧情安排不乏夸张成分。但是不管女主是什么社会角色:白领、学生、打工妹等等,故事发展h至少符合实际,而且整造型和人物角色都很搭。

本来就是,平常老百姓过日子,哪有什么成功不成功的,就一天天过呗,生活上的事情,工作上的事情,好的,坏的,一件件发生,然后一件件过去吖。老张,作为一介草民,在魔都上海过的就是这种日子。

要不我们就以“关咏荷”为列吧。虽自从嫁给了家辉影帝之后就属于息影状态,但是她的演技,真的不止“陀枪师姐”这么精彩。

97年香港回归,那一年,关咏荷有三部电视剧播出:《醉打金枝》、《苗翠花》和《美味大王》,三部剧均入围全年“十大最高收视率电视剧”。

不仅如此,同年关咏荷还凭借《苗翠花》大热胜出获得“最佳女主角”,成为“史上第一位TVB视后”。并获得香港电台颁发的“最受欢迎女演员奖”,位列【壹周刊】“十大电视艺人”第二位。

所以,1997年最厉害的电视女艺人,非关咏荷莫属。

? 1997年《美味天王》中纯真又可爱的“秦苏苏”:

? 1996年《河东狮吼》中性格刚烈的“柳月娥”:

? 哪怕同样是madam,同样是1998年上映,一个是《烈火雄心》里的英雄救火员”陈书瑶“,一个是《陀枪师姐》里兼具纯真和睿智的”朱素娥“,角色塑造上的差异也是显而易见:

① 饰演角色”陈书瑶“

② 饰演角色”朱素娥“

而反观现在很多流量明星的演技,怎么说呢,”人物黏性“贼强,演什么都像她,演什么也只像她。

写了这么多,回归到我们自身。”港风“在现在的大热,一来是因为着实腻烦了要求精致且已流行蛮久的韩范、小香风,二来越来越多的大V出了很精细的”港风教程“,便于我们模仿上手。

我个人还是比较推荐大家可以尝试下”港风妆“,发现自己的另一面美也是件好事。但是更觉得,年轻的女孩子,更应该学习的是那个年代美人的心法:接纳自我,美得自我。